Reaktualisasi Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda dalam Tatanan Disrupsi Sosial

Oleh: Muhamad Asrori, S.Ag, M.Pd.

ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM: Perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua momentum sejarah yang menggambarkan semangat persatuan dan cita-cita luhur kebangsaan, pertama yaitu Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 dan yang kedua Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Keduanya merupakan simbol nasionalisme dan komitmen persatuan terhadap keberagaman. Namun, memasuki era disrupsi sosial yang ditandai dengan derasnya arus teknologi digital, globalisasi, serta perubahan nilai-nilai sosial, makna kedua sumpah tersebut seolah menuntut untuk direaktualisasi agar tetap relevan dan hidup di tengah generasi kini.

Sumpah Palapa merupakan deklarasi politik dan moral yang lahir dari visi besar Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah panji Majapahit. Kalimat legendaris;

“Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa.”

(Saya tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit.)

Ikrar fenomenal yang diprakasai oleh Mahapatih Gajah Mada tersebut mencerminkan tekad pantang menyerah dan dedikasi penuh terhadap cita-cita persatuan bangsa. Nilai integrasi, loyalitas, dan kepemimpinan visioner dalam Sumpah Palapa menjadi dasar penting untuk membangun karakter bangsa yang kokoh menghadapi fragmentasi sosial di era modern. Sumpah ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan ekspresi dari cita-cita penyatuan wilayah dan peradaban Nusantara. Gajah Mada meletakkan landasan nasionalisme diawal jauh sebelum konsep “negara bangsa” dikenal di dunia Barat.

Nilai yang menonjol dari Sumpah Palapa adalah integritas, pengorbanan pribadi demi kepentingan kolektif, dan visi kesuksesan bersama. Semangat ini sangat kontras dengan gejala zaman sekarang yang cenderung pragmatis dan individualistik.

Enam abad kemudian, tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah, bahasa, dan suku di nusantara menegaskan kembali cita-cita yang sama:

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Jika Sumpah Palapa menandai persatuan geopolitik, maka Sumpah Pemuda menegaskan persatuan ideologis dan kultural. Para pemuda 1928 sadar bahwa kolonialisme bukan hanya penjajahan fisik, tetapi juga penjajahan pikiran dan identitas. Oleh karena itu, semangat mereka bukan hanya melawan Belanda, tetapi membangun kesadaran baru untuk “identitas Indonesia”.

Pada masa kini, disrupsi sosial melahirkan paradoks baru, di satu sisi dunia menjadi lebih terhubung, namun di sisi manusia lain justru semakin dipisahkan oleh sekat digital, polarisasi politik, dan budaya ego sektoral. Semangat Palapa perlu direaktualisasi dalam bentuk komitmen terhadap kolaborasi lintas sektor, solidaritas sosial, empati dan kesadaran akan pentingnya kepemimpinan beretika di dunia maya dan nyata. “Menyatukan Nusantara” dalam kontek hari ini berarti menghubungkan hati, bukan sekadar jaringan, menyatukan tujuan, bukan sekadar harmonisasi fatamorgana pada ruang digital.

Sementara itu, Sumpah Pemuda tahun 1928 lahir sebagai momentum sejarah yang meneguhkan semangat persatuan melalui ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia.” Sumpah tersebut bukan sekadar teks seremonial, melainkan kesadaran kolektif bahwa kebhinekaan adalah kekuatan, bukan kelemahan.

Di tengah arus disrupsi sosial, nilai-nilai Sumpah Pemuda menghadapi tantangan baru, degradasi moral di media sosial, penyebaran hoaks, polarisasi ideologi, serta krisis identitas di kalangan generasi muda. Semangat “Satu Bangsa” perlu dimaknai ulang sebagai tekad menjaga harmoni di ruang digital. “Satu Bahasa” bukan lagi sekadar bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi juga bahasa empati, etika digital, dan literasi informasi. “Satu Tanah Air” bermakna kesetiaan terhadap tanah kelahiran dengan menjaga ekosistem sosial dan lingkungan yang meregang karena eksploitasi dan kebencian yang memecah belah persatuan.

Era disrupsi sosial ditandai dengan munculnya tatanan baru akibat perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, serta media sosial yang mengubah cara manusia berinteraksi, berpikir, dan membentuk identitas. Fenomena ini membawa peluang besar dalam pendidikan, ekonomi, dan budaya, namun juga memunculkan ancaman berupa krisis moral, intoleransi digital, serta menurunnya semangat kebangsaan.

Generasi muda sebagai pewaris Sumpah Pemuda sering kali terjebak dalam arus cyber nasionalisme yang dangkal, mereka bangga pada simbol, tapi lupa pada esensi perjuangan. Banyak yang mengaku cinta tanah air, namun mudah menyebarkan kebencian antar sesama anak bangsa di media sosial. Di tengah pentingnya reaktualisasi nilai-nilai luhur dua sumpah sejarah tersebut, agar nasionalisme tidak menjadi romantisme masa lalu, tetapi energi transformatif merengkuh masa depan yang lebih gemilang.

Reaktualisasi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai lama dengan tafsir baru sesuai kebutuhan zaman. Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda harus dihadirkan dalam bentuk tindakan nyata di tengah disrupsi sosial, antara lain: Pertama, Reaktualisasi nilai integrasi sosial, menghidupkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi digital lintas komunitas untuk menciptakan ekosistem sosial yang inklusif, harmonis dan berkeadaban. Kedua, Reaktualisasi nasional etika kepemimpinan digital, mampu meneladani keteguhan Gajah Mada danisme pemuda 1928 dengan menjadi pemimpin digital yang jujur, beretika, dan berpihak pada kebenaran. Ketiga, Reaktualisasi literasi kebangsaan dan budaya, artinya menanamkan dalam setiap jiwa nilai cinta tanah air melalui pendidikan digital, literasi informasi, dan konten kreatif yang memperkuat identitas nasional. Sedangkan Keempat, Reaktualisasi solidaritas dan empati sosial mampu menghadirkan semangat persaudaraan lintas suku, agama, dan budaya dalam ruang virtual, menggantikan kebencian dengan narasi perdamaian.

Sumpah Palapa dan Sumpah Pemuda bukan sekadar jejak sejarah, tetapi fondasi moral bangsa yang harus dihidupkan kembali di setiap zaman. Di tengah kekacauan sosial, keduanya menjadi kompas etika dan semangat persahabatan yang membimbing generasi muda agar tidak kehilangan arah. Reaktualisasi dua sumpah ini berarti membangun kembali tekad persatuan, tanggung jawab sosial, dan moralitas masyarakat di dunia yang serba cepat dan cair.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekedar mengingat sumpah-sumpahnya, melainkan bangsa yang mampu menafsirkan dan menghidupkannya kembali sesuai tantangan zaman. Bangsa ini tidak kekurangan kecerdasan, tetapi sering kekurangan keteladanan. Oleh karena itu, semangat Gajah Mada dan para pemuda 1928 hendaknya tidak hanya dihafal, tetapi dihidupkan kembali dalam perilaku generasi sekarang, berani bersumpah, bukan untuk memerintah dunia, tetapi mewujudkan diri demi kejayaan Indonesia.

Catatan Penulis :

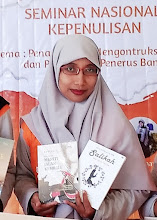

Muhamad Asrori, S.Ag, M.Pd adalah Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Turen, Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Malang, pemerhati literasi dan nilai keberagaman.

.png)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Apa yang Anda pikirkan?